|

|

[ Informations ] [ second semestre ] [ premier semestre ]

|

|

|

|

Baudouin V, comte de Hainaut, vu par son chapelain Gislebert de Mons

08/02/2007 01:30

Ce texte s’intéresse à l’échelon supérieur du monde féodal, celui des principautés territoriales, au sein desquelles les princes, comtes et ducs, agissent de façon autonome.

Nature de la source :

Une chronique : récit historique qui, au contraire des Annales, fait l’objet d’une construction élaborée. Le récit semble construit chronologiquement, par année, mais en réalité, c’est l’aspect thématique qui prime (ici deux thèmes : la largesse et les tournois).

La chronique se distingue de la chronique universelle et de l’histoire par sa dimension locale, alors que les deux autres relatent l’histoire du monde. Elle conserve en outre un cadre chronologique formel qui disparaît dans l’histoire, organisée en chapitres.

Cette Chronique de Hainaut a une dimension familiale, dynastique. C’est en fait la Chronique de la famille de Hainaut, branche cadette des comtes de Flandre. Ce genre de la chronique familiale est en vogue au XIIème siècle : les grands lignages nobles, implantés dans leurs seigneuries ou principautés depuis plus de cent ans (= 3 génération, limite de la mémoire humaine) font consigner leur histoire pour conserver le souvenir des hauts faits de leurs ancêtres et justifier leur position, en particulier face au renouveau du pouvoir royal. Les deux plus célèbres sont la Chronique des Comtes d’Anjou, (c. 1120) vouée à la gloire de la dynastie Plantagenêt, et l’Histoire des Comtes de Guînes et Seigneur d’Ardres (c. 1200) de Lambert d’Ardres (v. intro des documents sur la motte castrale). En général, ces histoires sont écrites par un clerc proche de la famille dont elle rapporte les exploits.

L’auteur : C’est le cas ici, puisque Gislebert de Mons était le chapelain de Baudouin V de Hainaut. On en sait guère plus sur lui, sinon qu’il était originaire de la ville de Mons, en Belgique, ou de Mons-en-Pévèle, au sud de Lille.

Date : Il écrivit sa chronique entre 1180 et 1190 à la demande de Baudouin V et l’acheva sous son fils Baudouin IX de Flandre. Les faits rapportés sont datables de 1171-1172 (remarquer le changement d’année à Pâques), qui sont les deux premières années du gouvernement de Baudouin, sont père Baudouin IV étant mort en 1171. Le récit est donc proche des faits, quasi-contemporain, et factuellement fiable. Mais il comporte un fort parti-pris en faveur de Baudouin, présenté comme un véritable héros.

Contexte : Depuis 1070, deux branches de la même famille occupaient les comtés de Flandre et de Hainaut. Les comtes de Hainaut, issus du fils cadet de Baudouin IV de Flandre, et titulaire d’une principauté moins importante que le puissant comté de Flandre, demeurèrent dans la dépendance de leurs cousins dont ils étaient vassaux. Baudouin V, qui avait hériter d’une habile politique d’alliance politique et matrimoniale de son père, reçut en héritage non seulement le Hainaut, mais aussi les comté de Namur et de Vermandois (région de Saint-Quentin). En 1180, il maria sa fille Isabelle au roi Philippe II Auguste. Enfin, en 1191, suite à la déshérence de la branche aînée, il recueillit le comté de Flandre, devenant Baudouin VIII de Flandre et réunifiant les deux principautés familiales. Son fils Baudouin IX devint ensuite empereur de Constantinople (1205).

Dans une société où, hors du domaine royal, le pouvoir est aux mains des princes territoriaux, Baudouin apparaît donc comme un homme puissant qui fait accéder son lignage aux plus hautes dignités et tire sa revanche de la branche aînée flamande.

Bilan critique : Quand Gislebert raconte son histoire, il ne se borne donc pas à rappeler la vie d’un homme aussi puissant soit-il, mais il narre le destin d’un héros qui porte le comté de Hainaut à son apogée. Même si les faits rapportés dans le texte sont antérieurs à ces succès, il se doit donc de montrer que, dès sa jeunesse, Baudouin fut un prince idéal, et que cette perfection justifierait sa réussite à venir.

Analyse : Gislebert nous rapporte donc les premiers mois du gouvernement de Baudouin, nous dressant au passage son portrait. Il montre comment il prête hommage à ses seigneurs pour la succession de son fief, tout en assurant son pouvoir par une série d’actes de prestige (banquets, participation à des tournois) qui ont pour but de souder ses vassaux et ses chevaliers autour de lui.

Problématique : ce texte permet ainsi d’étudier le fonctionnement de la société féodale, fondée sur des liens personnels et sur une éthique spécifique, issue des usages aristocratiques et de la vie chevaleresque.

Plan : Pour comprendre l’action de Baudouin, il faut d’abord étudier son cadre en montrant que le texte témoigne du morcellement de l’autorité publique, que ne peuvent compenser que les liens féodo-vassaliques et familiaux, ciments des relations politiques, or ceux-ci reposent également sur un mode de vie caractéristique qui est celui des nobles et des chevaliers.

I- Le morcellement de l’autorité publique.

Le texte fait apparaître une série de personnages et de lieux qui donnent une image de l’organisation de la société au XIIème siècle, au moment ou le système féodal, bien établi, atteint son apogée.

A- Le comte de Hainaut : un prince de rang moyen.

Il apparaît comme un prince qui administre son comté de façon très autonome :

l. 3 : il peut distribuer des fiefs pris sur ses terres.

Dernier § : il peut faire la guerre.

Baudouin se livre en outre à une imitatio regis (comportement inspiré de la pratique des rois carolingiens dont les princes ont accaparé les droits publics au Xème siècle) :

- l. 5-8 : c’est un bon chrétien qui protège les pauvres (captation du ministère royal).

- Il a une cours où il rassemble ses fidèles : « grandes assemblées » (texte latin : « in magnarum celebrationem curiarum » m. a m. : dans les célébrations des grandes cours) : les « cours » sont les cours de justices, les plaids comtaux.

li. 11 : cour de Valenciennes, où il réunit tous ses vassaux (« 500 chevaliers »), sorte d’assemblée générale qui fait office de manifestation publique de sa puissance. Cette « cours comtale » se réunit à date fixe pour les grandes fêtes religieuses (Noël, Pâques, Pentecôte).

- Cette cour est organisée sur le modèle royal : le comte à des officiers (sénéchal, échanson) et des « serviteurs » (lat. servientes, ceux qui accomplissent un service), qui ne sont pas des domestiques, mais des nobles accomplissant un service à la cour du comte.

Il a également une chapelle, puisque l’auteur du texte était son chapelain et, en tant que spécialiste de l’écriture, sans doute aussi le chef de sa chancellerie.

Un autre personnage de rang équivalent à celui de Baudouin apparaît dans le texte, c’est le comte Guy de Nevers, qui est vassal du duc de Bourgogne.

Baudouin, lui aussi, n’est pas totalement indépendant : il prête hommage à des personnages plus puissants que lui.

B- Ducs, évêques et rois : les suzerains.

« L’hommage dû pour le Hainaut » : le comté n’est pas la pleine propriété de Baudouin, c’est un fief « tenu de son cousin Raoul, l’évêque de Liège ». L’évêque de Liège, comme souvent dans l’empire germanique, est également comte (comte-évêque de Liège) et est seigneur des terres situées :

- au sud de l’actuel département du Nord ;

- au sud de l’actuelle Belgique (+ ou – Wallonie) ;

- au Luxembourg.

Baudouin lui prête hommage (= fidélité du vassal envers son seigneur, en échange de laquelle le vassal reçoit son fief) pour son comté principal = hommage lige (supérieur aux autres). A l’origine, le Hainaut était un fief de Flandre. En en transférant l’hommage au comte-évêque de Liège au début du XIIème siècle, les comtes de Hainaut ont assuré leur indépendance à l’égard de leurs cousins flamands.

« Henri, roi des Anglais … et lui fit hommage » : Henri II Plantagenêt est un roi placé au sommer de la pyramide féodale, et à qui Baudouin prête également un hommage secondaire.

Gislebert néglige toutefois de parler de deux autres seigneurs de Baudouin :

- le comte de Flandre, son cousin, est aussi son seigneur dont il tient en fief le Vermandois, l’Avesnois et les seigneuries qui font la limite entre la Flandre et le Hainaut (Pévèle).

- Le roi de France, son suzerain (seigneur du seigneur) à qui Baudouin prête un hommage indirect par l’intermédiaire du comte de Flandre.

ð la situation est donc plus complexe que ne le laisse imaginer le texte, car Baudouin prête en fait trois hommages, et est arrière-vassal ou vassal de trois souverains : le roi de France (par l’hommage au comte de Flandre), l’empereur de Germanie (par l’hommage au comte évêque de Liège) et le roi d’Angleterre (par hommage direct).

ð Ces hommages croisés, qui rendent difficile de déterminer qui est son seigneur lige, lui permettent d’assurer son autonomie par rapport à ses différents princes.

Le texte nous montre un autre de ses grands princes qui reçoit l’hommage des comtes : leduc de Bourgogne.

C- Vassaux et chevaliers au service des princes.

Á l’autre extrémité de la pyramide féodale, on trouve les simples seigneurs et chevaliers qui sont vassaux du comte de Hainaut :

- des seigneurs titrés (d’Aunoit (=Aulnoye), de Landast).

- une masse anonyme confondue sous les termes « chevaliers » et « serviteurs ».

Cela constitue à la distinction entre ceux qui, par leur service (« les bons chevaliers… », ont mérité un fief = vassaux fieffés, et ceux qui accomplissent leur service dans l’entourage du comte = chevaliers.

Les vassaux fieffés portent un titre qui est le nom de la seigneurie qu’ils tiennent en fief (ici Aulnoye-Aimery, au sud de Valenciennes, et Landas, au Nord de la ville). Le maillage du territoire en seigneuries apparaît à l’occasion des tournois, car en général, ceux-ci se tiennent toujours à la limite entre deux seigneuries. Chaque nom de lieu cité dans le texte est donc une seigneurie :

- parfois la limité est matérialisée par un obstacle naturel : « le gué de Lizy » = passage sur la rivière Ourcq).

- pour deux seigneuries, Bussy et Rougemont, on sait que la seigneurie est centrée sur un château (seigneurie châtelaine).

- dans un cas, Châlons, la seigneurie est une ville (seigneurie urbaine).

Une seigneurie peut être isolée, former un fief à elle-seule (Aulnoye, Landas) ou appartenir à un ensemble plus vaste (« domaine du comte de Nevers » = l’ensemble des seigneuries qu’un prince territorial administre directement, sans les donner en fief, comme Valencienne pour le comte de Hainaut).

Le fondement de ce système politique qui assure la cohésion entre seigneurs et vassaux est donc le fief, et le lien qu’il crée entre celui qui le donne et celui qui le reçoit.

II- Les liens féodo-vassaliques et familiaux.

La circulation des fiefs instituent des relations d’autant plus complexes que seigneurs et vassaux sont également liés par des relations familiales qui renforcent les engagements féodaux.

A- Les liens féodo-vassaliques :

Trois degrés de hiérarchie :

Les suzerains (seigneurs de seigneurs)

Les seigneurs (prêtent hommage aux suzerains et reçoivent l’hommage de leurs vassaux)

Les vassaux (prêtent hommage et n’ont pas de vassaux)

NB : on utilise souvent comme des synonymes les mots suzerains et seigneurs, afin d’éviter la confusion entre le système féodal (relations entre nobles) et le système seigneurial (domination du seigneur sur les non-nobles).

« Alla prêter l’hommage dû pour le Hainaut… » « se rendit auprès d’Henri, roi des Anglais… » : Baudouin se rend librement auprès de ses suzerain. L’hommage, rite par lequel le vassal jure fidélité et s’engage à servir son seigneur, et en échange duquel il reçoit son fief, est un engagement libre et sans contrainte. Ce qui explique qu’un même prince ou seigneur puisse prêter hommage à plusieurs personnes, car son suzerain lige ne peut pas l’empêcher de jurer fidélité à un autre.

Les relations d’hommage sont complexes : on a vu que Baudouin prête hommage à trois suzerains différents. « Henri roi des Anglais et duc d’Aquitaine et de Normandie » : Henri Plantagenêt était comte d’Anjou, par mariage avec Aliénor, seule héritière du duché, il est devenu duc d’Aquitaine. Par héritage, il est devenu en 1162 roi d’Angleterre, hors depuis 1066 (conquête de Guillaume, v. séance du 16/02), le roi d’Angleterre est aussi duc de Normandie. Il est donc suzerain en Angleterre, mais prête hommage au roi de France pour ses principautés de Normandie, d’Aquitaine et d’Anjou.

Par ses hommages, Baudouin tient donc des fiefs de trois personnages différents, et lui-même remet des fiefs à « ses bons chevaliers » => explique mécanique des hommages multiples : Baudouin, pour avoir toujours des fiefs à fournir à ses vassaux sans lui-même s’affaiblir en réduisant son domaine, a besoin de trouver sans cesse de nouvelles seigneuries et de nouvelles sources de revenus. Que sont alors ces fiefs tellement recherchés ?0

B- Le fief et sa transmission :

A l’origine, le fief résulte d’une évolution du bénéfice carolingien. Comme lui, c’est une terre concédée en échange du service et de la fidélité du vassal. Mais au contraire du bénéfice, il est héréditaire, patrimonial est constitue la pleine propriété du vassal qui le tient. (le seigneur ne peut le reprendre qu’à certaines conditions très précises, v. Convention féodale en Catalogne).

Un fief peut être de dimensions très variables : certains sont des principautés immenses, comme l’Aquitaine, la Bourgogne, que leurs ducs tiennent en fief du roi de France. D’autres sont à l’échelle d’un département moderne, comme le comté de Hainaut. La plus grande partie, enfin, sont constitués d’une unique seigneurie équivalente à une commune actuelle (Saint-Obert, Landas, Aulnoye).

Lors de la cérémonie de l’hommage, le vassal reçoit un objet symbolique qui représente son fief (une motte de terre, une bannière, une clé…).

« de droit héréditaire » ; « ainsi que son père avait tenu le même fief du même roi » : Le vassal a la propriété héréditaire de son fief. L’héritier doit renouveler l’hommage = reprise de fief (ce que fait Baudouin dans ce texte), mais le suzerain ne peut l’empêcher d’en hériter, puis de le transmettre à ses enfants.

Obtention et transmission des fiefs :

- le fief est transmis héréditairement par filiation patrilinéaire directe (de père en fils par droit d’aînesse). Il ne peut être divisé entre les héritiers, seul l’aîné le reçoit.

- En l’absence d’héritier mâle, il peut être transmis par mariage : Arnoud de Landas, en épousant la femme de Gilles d’Aulnoye, mort sans héritier, reprend sa charge héréditaire d’échanson. C’est également par ce biais que Baudouin époux de la fille du comte de Flandre, reçoit se comté à la mort du comte sans héritier, en 1191.

- « distribution de fief aux bons chevaliers » : tous les vassaux ne sont pas fieffés. Les meilleurs chevaliers reçoivent, à l’issu de leur service, une terre en fief, soit par don du seigneur, soit par mariage avec une héritière. => moyen de les motiver à servir le mieux possible leur seigneur.

Le texte témoigne de deux évolutions qui interviennent au XIIème siècle : pour préserver leurs domaines, les princes développent de nouvelles formes de fiefs pour récompenser leurs fidèles sans amenuiser leur patrimoine foncier :

- « et tous les serviteurs de droit héréditaire » : offices héréditaires : au lieu de concéder une terre, le comte concède des charges héréditaires à sa cour, accompagnée d’un revenu.

- « lui fit hommage pour 100 marcs sterling de bon poids » (le marc est une unité de poids utilisée pour mesurer la masse de l’or et de l’argent ; sterling vient de l’Angevin « esterlin » qui désignait la monnaie d’argent des comtes d’Anjou qui, avec l’accession d’Henri II au trône d’Angleterre, devient la monnaie du royaume d’Angleterre, 100 marcs sterlings représentent donc une forte quantité d’argent) = fief monétaire. Au lieu d’une terre, le suzerain concède à son vassal une somme d’argent annuelle pour son entretien.

C- L’importance des liens familiaux : hypergamie et alliances :

Ces liens féodaux complexes et très entremêlés sont doublés et renforcés par des liens familiaux.

v. table généalogique.

ð les liens féodaux et familiaux doivent assurer la cohésion de la société. Mais le seigneur doit aussi, par son comportement, s’attacher ses vassaux et les souder autour de lui.

III- Ethique chevaleresque et modes de vie aristocratique.

Le texte décrit Baudouin de Hainaut comme un prince idéal dont le comportement, à la fois conforme au code aristocratique et marqué par la bravoure chevaleresque, fait un bon administrateur de son comté et un valeureux chef de guerre.

3 grands moments assurent la rencontre du comte et de ses chevaliers, qui sont pour lui 3 occasions de les souder autour de lui pour garantir leur fidélité et la cohésion de son comté :

- la cour féodale et le festin (assemblée de Valenciennes)

- les tournois

- la guerre

A- Festins et grandes assemblées : une mise en scène des hiérarchies.

La description du festin de Valenciennes met en valeur deux traits essentiels :

- la commensalité : le seigneur nourrit ses vassaux et chevaliers et les accueille à sa table. Cette commensalité est étendue symboliquement à tout le peuple du comté, par l’aumône du seigneur qui offre les reliefs du repas aux « pauvres » = les faibles, ceux qui sont sous sa protection.

- L’hospitalité : le seigneur accueille ses vassaux dans son palais de Valenciennes.

ð le comte fait preuve de largesse à leur égard : « à ses dépens », « d’importantes dépenses », or la largesse est par excellence une vertu aristocratique : le noble affirme sa puissance et sa richesse en distribuant largement à ses inférieurs, preuve qu’il ne manque de rien. Il fait servir du vin, boisson noble par excellence dans un pays de buveurs de bière. Enfin, il affirme par là sa supériorité sociale : il peut donner à ses vassaux plus qu’ils ne pourront jamais lui rendre, sinon par leur service.

ð Le festin est donc un cadre propice à la mise en scène des hiérarchies, avec au sommet le comte et la comtesse (associée à son pouvoir car d’un rang supérieur à lui, puisqu’elle est la fille de son suzerain), puis les officiers de la cour, les chevaliers servants, et enfin les simples chevaliers. La puissance et la richesse distinguent le comte des simples seigneurs et chevaliers et justifient sa position sociale dominante.

Mais pour assurer la cohésion de l’ensemble, le comte se doit aussi de partager avec eux des valeurs et des plaisirs communs, issus du monde chevalesresque.

B- Les tournois.

A la fin du XIIème siècle, il y a une véritable équivalence entre noblesse et chevalerie : le chevalier est forcément noble, et le noble se doit d’être un bon chevalier.

La grand’messe de la chevalerie est le tournoi, auquel le comte de Hainaut participe à plusieurs reprises au cours de sa première année de gouvernement. Ce sont des exercices violents, par lequel les chevaliers s’entraînent à la guerre.

Les tournois au XIIème siècle sont encore des mêlées mettant aux prises des troupes de chevaliers groupées autour de leur prince, qui le mène au tournoi comme il les commande à la guerre. Le but n’est pas de tuer, mais de capturer l’adversaire pour s’emparer de ses armes et tirer rançon. Pour les vainqueurs, les tournois sont donc une occasion de s’enrichir, mais aussi d’acquérir prestige et renommée. Les grands tournoyeurs jouissaient d’une renommée internationale, comme Guillaume le Maréchal, surnommé « le meilleur chevalier du monde ». Pour un prince territorial comme Baudouin, les tournois sont donc une façon efficace pour maintenir leurs chevaliers prêts au combat, acquérir gloire et prestige et souder leurs vassaux en leur redistribuant le butin et les rançons prises sur les vaincus.

Mais le tournoi peut entraîner des combats réels, comme dans l’épisode du combat entre Baudouin et le comte de Nevers, en particulier lorsque l’honneur de l’un des participants est attaqué.

C- Une société d’honneur.

« valeur et réputation » = les deux éléments constitutifs de l’honneur, que le noble et le chevalier se doivent d’accroître et de conserver. L’honneur est la valeur noble par excellence et le fondement de l’éthique chevaleresque.

Le chevalier, guerrier professionnel, recherche d’abord la gloire. Et le comte, qui mène ses chevaliers au tournoi et à la guerre, se doit d’être un chevalier irréprochable. Ils se doivent donc de réagir contre toute atteinte à l’honneur qui pourrait leur faire perdre la face. Cela explique la réaction de Guy de Nevers à la provocation de Baudouin V, qui très vite dégénère en un véritable conflit entre les deux hommes.

De même, Gislebert insiste, parmi les qualités de Baudouin, sur sa courtoisie envers ses chevaliers : en ne leur parlant jamais mal, en ne les insultants pas, en les traitants pas comme des non-nobles (« grossiers ou inconvenants »), il ne porte pas atteinte à leur honneur.

Les chevaliers et le comte partagent donc des valeurs communes :

- la vaillance au tournoi et à la guerre : le comte Baudouin fait preuve de « prudence et de courage », la prudence étant la qualité du stratège et le courage celle du combattant. Dans ke récit que donne Gislebert de l’escarmouche avec Guy de Nevers, il se trouve seul contre tous, comme en échos au culte de l’exploit des chansons de gestes, qui chantent les exploits des chevaliers.

- Le christianisme (fin du 1er §) : le chevalier est d’abord un bon chrétien.

Conclusion :

La pyramide féodale, malgré la complexité induite par les hommages multiples, assure efficacement l’administration des populations et la cohésion de la société du XIIème siècle, en plaçant le pouvoir entre les mains d’un groupe dominant, la noblesse, soudée par des valeurs et un éthique commune. Mais ce modèle est remis en cause, autour de 1200, par le renouveau du pouvoir royal. Ainsi Gislebert de Mons nous présente-t-il un bel exemple de ce que furent les principautés féodales, mais le comte idéal dont il nous dresse le portrait est aussi l’un des derniers grands princes, avant que le roi ne viennent brider leur pouvoir et leur autonomie au XIIIème siècle.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le château à Motte

07/02/2007 01:15

Illustration : le donjon de Gisors (Essone), édifié au début du XIIème siècle au sommet d'une motte. Le donjon d'Ardres décrit par Lambert (texte 4) devait offrir une grande ressemblance avec celui-ci.

L’énorme majorité des seigneuries qui se multiplient à la fin du Xème et au début du XIème siècle couvrent un territoire qui n’excède guère celui d’une commune moderne. En leur centre, le château du seigneur les symbolise à tel point que ces petites seigneuries qui constituent la base de l’organisation féodale sont appelées châtellenies et leurs seigneurs, des châtelains.

Quatre documents nous permettent d’appréhender l’évolution du château, cœur de la seigneurie, de l’apparition des premières mottes au Xème siècle à l’apparition du château fort au XIIème siècle.

- 2 textes historiques relatifs à la région des Flandres aux XIème et XIIème siècles :

- Le premier relève du genre hagiographique, puisque c’est un extrait de la vie d’un saint évêque de Thérouane écrit par un clerc du chapitre de sa cathédrale. L’auteur, contemporain des faits, nous livre un texte très descriptif qui ne pose pas de problèmes d’interprétation.

- L’autre est un extrait d’une chronique familiale, l’Histoire des Comtes des Guînes et des Seigneurs d’Ardres, de Lambert d’Ardres, un clerc lui-même issu d’une branche cadette de la famille de Guînes qui tenait les archives de la famille. Il écrivit vers 1200 une œuvre à la commande de son cousin, le comte Arnoul de Guînes, magnifie le lignage qu’il sert et illustre ses droits sur les terres qu’il gouverne, les seigneurs d’Ardres étant parvenu, par une habile patrimoniale, à devenir Comte de Guînes. Ce projet transparaît dans le style très hyperbolique du 1er paragraphe, avec une pédanterie typique de Lambert qui aime à poser en bon connaisseur de la culture antique. Le reste du texte, très descriptif, est plus fiable. Lambert écrivit environ 80 ans après les faits, mais le donjon qu’il décrit existait encore et lui-même y a vécu.

ð deux textes relativement fiables, qui pêchent surtout par leurs approximations dans le domaine technique (pas de dimensions, phrases du type « disposés aux endroits voulus »)

- 2 images :

- une représentation médiévale d’un motte sur la tapisserie de Bayeux (XIème siècle) : la représentation est contemporaine de l’époque des mottes, mais pose des problèmes d’interprétation en raison des codes figuratifs en usage alors (absence de perspective et d’échelle, disproportion entre les différents éléments).

- Une reconstitution moderne d’une motte de la fin du XIème siècle fouillée au Pays-Bas. C’est donc une extrapolation à partir de découvertes archéologiques qui donne une bonne idée d’ensemble mais n’est pas forcément fiable dans le détail.

Au Xème siècle, les princes territoriaux avaient appuyé leur pouvoir sur la réoccupation des palais et curtes carolingiens, qui ont été fortifiés dès l’époque des invasions normandes pour former des sortes de manoirs ou de maisons fortes que des châteaux à proprement parlé. Il fondent des castra et des castella, petites fortifications destinées à bloquer les raids vikings, qu’ils confient à leurs vassaux.

Á la fin du Xème et au début du XIème siècle, la « crise châtelaine » des principautés voit un émiettement extrême du pouvoir, chaque petit seigneur accaparant les droits publics autour de son château. Parallèlement, les sources signalent la multiplication des castra et des castella dans les campagnes européennes. Ces fortifications apparaissent comme la base du pouvoir des nouveaux seigneurs. Ce sont les mottes seigneuriales.

D’abord très sommaires, une simple butte de terre munie de palissades, elles se renforcent, s’entourent de fossés, se munissent de tours. Les enceintes se multiplient, et la pierre apparaît dans la construction de la tour placée au centre de l’ensemble, jusqu’à donner naissance au donjon de pierre qui se généralise au XIIème siècle et évolue à son tour vers le château fort.

Ces documents nous permettent donc d’étudier l’évolution de la motte (doc. 1) au donjon (doc. 4), du site défensif au lieu de vie et de pouvoir, pour saisir comment se met en place un symbole du pouvoir seigneurial.

I – La structure de la motte et son évolution.

A- Une structure simple et facile à édifier.

v. schéma sur transparent et comparaison doc 1 et doc 2.

=> motte = d’abord une butte de terre entourée d’une palissade avec une tour qui sert également de logis au sommet.

B- Une structure de plus en plus complexe :

Doc. 3 : apparition de nouvelles enceintes au sommet et autour du village installé au pied de la motte. Ce site correspond tout à fait à la description que donne Lambert d’Ardres du site d’Ardres vers 1120, dans le passage qui précède immédiatement le texte 4. Le site d’Husterknupp correspond donc à ce que Lambert appelle le castrum, le château. La motte constitue toujours la partie essentielle de l’ensemble et est coiffée d’une maison forte, mais qui garde encore plus un aspect de logis que de forteresse. C’est à sa place qu’est édifié le donjon décrit dans le texte 4. Cette importance de la maison forte au sommet de la butte est également soulignée par le doc. 2.

C- Un site défensif :

Doc. 2 : importance de la forteresse au sommet, qui associe le bois (la palissade) et la pierre (tour), que l’artiste a rendus par deux figurés différents. Il a en outre accentué son rôle en la figurant proportionnellement plus grande que le reste du dessin, au mépris de l’échelle (procédé courant dans l’art médiéval pour mettre en valeur un élément).

ð insister sur ce qui est la fonction première de la motte.

II- Les fonctions de la motte :

Le texte 1 affirme que l’on édifiait au sommet de la motte une « maison ou plutôt une forteresse », ce qui souligne la double fonction de la motte, à la fois lieu de vie et site défensif.

A- Une fonction avant tout défensive :

Le texte 1 affirme que la motte sert « pour se protéger », précisant que l’on édifiait au sommen « une forteresse ». Les doc 2 et 3 montrent un ensemble de murailles, fossés, tours et palissades destinés à défendre le site, auxquels il faut ajouter le pont mobile ou amovible (pont-levis) qui permet d’en interdire l’accès. Enfin, le texte 4 nous apprend que des « sergents et des gardes » y résident de façon permanente. La motte castrale a donc d’abord une fonction militaire défensive. C’est un site destiné à accueillir des hommes d’armes et à soutenir un siège, d’où le perfectionnement continuel des protections (passage de la rampe d’accès (doc 2) au pont-levis (doc 3) et l’apparition progressive de la pierre de construction (doc. 2 et 4).

Les 1ères mottes, au Xème siècle, étaient des forteresse souvent provisoires (d’où leur grande simplicité) destinées à ralentit la progression des raids vikings, hongrois ou sarrasins. Leur construction rapide permettait de les ériger où le besoin s’en faisait sentir pour abriter les populations et créer des points de fixation qui ralentissaient l’ennemi, dont la vitesse d’action était le principal avantage. Elles incarnent bien le rôle fondamental pris par les aristocrates locaux dans la défense des populations, qui leur permet d’accroître leur pouvoir.

Pourtant, quand les mottes se multiplient, à partir de la fin du Xème siècle, les dangers extérieurs ont disparu. Elles servent alors surtout à se protéger des agressions des seigneurs voisins ou des expéditions de représailles des suzerains tentant de reprendre le contrôle de leurs vassaux émancipés. (Lambert d’Ardres raconte comment, vers 1080, le seigneur d’Ardres, enfermé dans sa motte, repoussa l’attaque du comte de Guînes venu tenter de l’obliger de renoncer à l’exercice des droits publics sur son fief). L’apparition d’un véritable art de la guerre chez les chevaliers explique le renforcement des défenses que l’on observe au doc. 3.

Mais le caractère de plus en plus complexe des sites castraux correspond aussi à l’apparition de nouvelles fonctions.

B- Un lieu d’habitation :

De simple site défensif provisoire, la motte devient, avec la « révolution châtelaine », une implantation permanente où le seigneur réside. Le texte 4 nous apprend qu’ « Arnould fit construire une grande et belle maison » constituée de 3 niveaux qui accueillent des réserves, une grande salle et des cuisines et des chambres. Cela confirme que l’on a bien à faire a un lieu de vie.

Lambert ne présente pas le donjon comme une forteresse, mais comme une habitation, la fonction militaire n’étant évoquée que brièvement, à le fin du texte, par la présence des « sergents et gardes ».

Si l’on met ce texte en parallèle avec le doc. 3, on observe que le donjon n’a plus, au début du XIIème siècle, un fonction immédiatement défensive car il n’est pas directement menacé en cas d’attaques, grâce au développement du système des enceintes multiples et à l’apparition du pont-levis.

De plus, on observe que le donjon n’est pas le seul lieu de vie dans l’ensemble castral : le village dominé par le seigneur est inclus dans les fortifications.

Malgré tout, le donjon reste un espace étroit, où règne la promiscuité (texte 3 : le niveau supérieur du donjon est partagé par les fils et les filles du seigneur et les chevaliers et gens d’armes) et qui reste peu confortable (une seule cheminée pour tout le donjon).

ð Ces deux seules fonctions défensives et résidentielles ne peuvent expliquer à elles-seules l’évolution du château du Xème au XIIème siècles.

III- Un lieu de pouvoir qui fixe la population.

A- Le Château, apanage des puissants :

« Tous les hommes les plus riches et les plus nobles de la région » (texte 1) = les seigneurs, ceux qui possèdent la terre et se sont appropriés, localement, l’exercice du ban et des droits publics.

Le doc 2 représente une cité ancienne (Rennes a été fondée par les Romains sur le site d’un oppidum gaulois) sous la forme d’une motte castrale, ce qui montre bien que ce type de forteresse était devenu, au XIème siècle, un symbole de puissance.

B- L’encellulement :

Sur qui s’exerçait cette puissance ? Le doc 3 nous montre l’inclusion de l’habitat paysan rassemblés par le seigneur à proximité du château, dans la forteresse. Ce rassemblement, qui pouvait être spontané (ex. en Provence, on observe à la fin du Xème siècle l’abandon des habitats dispersés du Haut Moyen Âge et le rassemblement de la population autour des château créé par les seigneur au sommet d’éperons rocheux. Or, dans la même période, la recrudescence des raids musulmans incitaient ces populations à rechercher une protection), fut aussi parfois le résultat d’une contrainte seigneuriale (Lambert d’Ardres raconte que le premier seigneur d’Ardres, après avoir fondé sa motte, obligea les habitants des villages environnants à venir se rassembler autour).

Ce processus de regroupement de l’habitat autour des mottes et châteaux a été appelé par les historiens « encellulement » (chaque seigneurie forme une cellule autonome autour de sa forteresse) ou « enchatellement ».

Il offre une protection aux habitants à l’époque où les guerres privées entre seigneur font rage, mais il permet aussi à chaque seigneur de mieux contrôler les paysans.

Le château devient ainsi le symbole de la domination du seigneur sur la communauté qu’il contrôle.

C- Un centre de gestion et de mise en scène du pouvoir seigneurial.

Le donjon, tel qu’il est construit à Ardres vers 1120, a donc d’abord une fonction de représentation du pouvoir seigneurial : plus haut (trois étages, au lieu de la construction de plein pied du doc 3), plus massif et plus coûteux que la tour de bois, il concentre les expressions de ce pouvoir :

- foncier : le rez-de-chaussée, avec ses réserves de grains, de boissons, … mais aussi d’animaux sur pied, est un centre de collecte et de gestion des prélèvements seigneuriaux.

- Politique et judiciaire : la « grande chambre » du deuxième étage est à la fois le logement privé du seigneur et un espace de réception public où se tiennent assemblées et procès. De façon significative, les cuisines y sont adjointes, où l’on prépare la nourriture quotidienne, mais aussi les « plats délicats destinés au seigneur » et servis dans les banquets qu’il offre. De plus la mention « porcs et volailles grasses toujours prêts à être mangés » insiste sur l’abondance, signe de richesse et de noblesse, qui règne à la table du seigneur. Cela confirme la fonction de réception de la grande salle, qui est aussi un lieu de repas collectifs ou le seigneur affirme son pouvoir en offrant à manger aux gens de sa maison.

- Militaire : « les sergents et gardes toujours prêts à intervenir » sont les vassaux du seigneur logés à ses frais et qui défendent la forteresse en cas d’attaque, mais assurent aussi, en temps de paix, une forme de police en son nom.

Symbole de pouvoir et lieu de gestion quotidienne de la seigneurie, le château en est donc le centre et exprime concrètement la puissance du seigneur sur les villageois vivant à son pied.

Conclusion :

Le château à motte reste néanmoins un phénomène propre aux pays de plaines, privés d’éminences naturelles. Ailleurs, collines, monts et éperons rocheux accueillirent les forteresses. Mais partout, on observe la même évolution du site défensif autour duquel la population se rassemble en lieu de pouvoir qui matérialise la domination seigneuriale. Mais parallèlement, le passage à la construction en pierre, plus coûteuse, et l’apparition de fortifications plus complexes conduit à l’abandon, au XIIème siècle, des plus petites mottes, dont les seigneurs n’ont pas les moyens de ces investissements. Ceux-ci deviennent les chevaliers des princes, tandis que l’apparition du château fort, à la fin du XIIème siècle, marque la réussite des seigneurs les plus puissants, des princes territoriaux et le retour des rois (Le Louvre, Château Gaillard). Malgré tout, jusqu’à la Révolution de 1789, le château continue, dans les provinces françaises, à marquer la domination du seigneur.

|

Commentaire de rHrqSbauixKa (17/06/2009 09:06) :

sRqTeZ woubvccfbswd,

[url=http://hsjyfevayeto.com/]hsjyfevayeto[/url],

[link=http://gkgmkzlbnlvl.com/]gkgmkzlbnlvl[/link],

http://qyddgcvmzikj.com/

|

|

Commentaire de emma69700 (10/12/2014 23:41) :

On ne voit pas très bien l'image sur les liens vassaliques du début! Est il

possible de la commenter ou de la re-poster en moins floue car elle est

illisible et c'est dommage! :) merci beaucoup

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

La seigneurie

02/02/2007 03:02

Seigneurie foncière, banale et justicière.

Attention ! il faut bien distinguer le système seigneurial, qui concerne les relations entre les seigneurs (nobles) et leurs dépendants roturiers (surtout paysans), et le sytème féodal (ou féodo-vassalique), qui concerne les relations entre les nobles entre eux. Le vocabulaire est piégeur, car les deux systèmes ont en commun le terme seigneur qui, dans le premier cas, désigne le chef politique d'une seigneurie, et dans le second, celui qui est supérieur au vassal.

Il ne faut donc en aucun cas dire qu'un paysan est vassal de son seigneur, ce serait un grave contre-sens. En-effet, si la relation féodale est librement consentie, la relation seigneuriale est imposée. Le vassal est donc libre, alors que le paysan est placé dans l'étroite dépendance de son seigneur, dont il peut même être l'esclave (serf).

La Seigneurie est une réalité qui s’exprime sur trois niveaux :

v. G. Duby, Guerriers et Paysans (VII°-XII° siècle) Premier Essor de l’économie Européenne, Gallimard Tel, Paris, 1973, p. 191-200 (Présentation des cadres généraux).

L’Histoire, n° 205, décembre 1996, p. 22- 47, et + particulièrement p. 24-31 (synthèse sur la seigneurie de Ph. Contamine), p. 34-37 (entretien avec G. Duby) et p. 40-43 (entretien avec D. Barthélemy).

- une réalité économique : la seigneurie = d’abord un ensemble de terres qui appartiennent au seigneur qui en possède la propriété éminente et qui les exploite en faire valoir direct ou indirect. Crée des relations économiques entre le proprio et le paysan qui met en valeur la terre. Relations exprimées par les prélèvements que le seigneur effectue sur le paysan en échnage de la concession de la terre. 2 modalités :

ð prélèvement classique sur le fruit du travail : le paysan a la propriété utile de la terre : il la met en valeur et verse une part des récoltes en reconnaissance de la propriété éminente du seigneur, en espèce = cens recognitif (~ loyer, mais relation <>, puisque système admet deux propriétés hiérarchiquement inégales, somme fixe proportionnelle à la superficie de chaque exploitation), ou en nature = « redevances à part de fruit » (champart, terrier, etc… proportionnels à l’étendue mise en valeur et à la récolte.) => prélèvements économiques qui permettent au seigneur de tirer profit de ses terres (système classique du faire-valoir indirect).

ð prélèvement seigneurial sur la force de travail : pour assurer la mise en valeur en faire-valoir direct d’une part de ses terres, la réserve, le seigneur recours à deux mode de prélévement sur ma force de travail : les paysans non-libres (serfs, en lat. servi , ou + svt mancipia) mettent en valeur la réserve au nom du seigneur, ne conservant que ce qui est nécessaire à leur subsistance et au paiement de redevances symboliques qui marquent leur condition servile (manumission, chevage… redevance qui renvoient aussi à d’autres formes de la seigneurie, v. infra). Les paysans libres doivent au seigneur un nombre donné de jours de travail sur la réserve = la corvée. => prélèvement + lourd car ils pénalisent le temps de travail consacré à l’exploitation individuelle.

- Une réalité politique : la seigneurie = un espace sur lequel le seigneur exprime un droit de contrainte qui lui permet de lever l’impôt, d’organiser la vie de la communauté = le ban. De cet aspect banal dérive l’aspect judiciaire qui fonde le pouvoir seigneurial : le seigneur est celui qui assure la justice et la paix = base du pouvoir politique. Pratiquement, ce pouvoir banal et judiciaire s’exprime à travers plusieurs attributions :

ð le seigneur tient une cours de justice dont sont passibles tous ceux qui dépendent de sa seigneurie, à l’exception des clercs (le « for ecclésiastique »). Il est en droit d’exiger le paiement de droits de justice de la part des plaignants et, au nom de son droit de ban, d’exiger le paiement des amendes et l’application des peines prononcées (confiscation, exil, peine capitale…). En pratique, le seigneur se fait souvent représenter par un officier (bayle, viguier, prévôt), et tous les seigneurs n’ont pas les mêmes droits de justice : seuls les plus puissants exercent la « haute justice » (droit de juger les crimes majeurs pouvant encourir la peine capitale : homicide, viol, inceste, parjure et sacrilège) ; les moins puissants n’ont que la « basse justice » (droit de ne juger que les délits : vol sans violence, braconage, …) ; entre les deux existe une « moyenne justice » qui juge les délits graves (usurpation, usage de faux,…) et les crimes mineurs. Certains cas sont en théorie du seul ressort du roi qui exerce aussi un droit d’appel et de cassation : faux monnayage, lèse-majesté, haute-trahison, crimes commis par un noble.

ð Au nom de son droit de justice, le seigneur est habilité à fixer le statut des personnes. A ce titre, il perçoit des serfs les redevances symbolisant leur dépendance personnelle et leur macule servile.

ð le seigneur peut exercer au nom du droit de ban, un droit de contrainte légale sur les habitants de la seigneurie. Ce droit s’exerce sur le plan fiscal (les « exactions » = impôts imposés par le seigneur en contre partie d’un droit [de tenir marché, d’utiliser les terres communales…] ou non [la compra catalane, la taille = en général impôts payés pour l’armement du seigneur et de ses hommes, donc en échange de sa protection], mais aussi droit de gîte = droit de vivre sur l’habitant durant la durée de son séjour, donc prélèvement déguisé). Ce droit s’exerce aussi sur le plan de l’encadrement de la vie quotidienne des communautés : en équipant et modernisant l’appareil productif, le seigneur peut exiger en contre-partie des droits d’usage : les banalités (four, moulin, pressoir…) et les tonlieux et octrois (ponts, routes…).

- Une réalité anthropologique : elle découle des aspects fonciers, banaux et judiciaires. Ces trois éléments tissent un réseau de relations interpersonnelles étroites entre le seigneur et ses sujets. Parce qu’il cultive la terre du seigneur, lui paye impôts et redevances, a recours à sa justice, utilise ses aménagements, le paysan est véritablement « l’homme du seigneur ».

ð Ces relations s’inscrivent dans une série de rituels qui mettent en scène la dépendance du paysan vis-à-vis du seigneur. L’un des plus explicite est celui du chevage : le serf porte au seigneur un denier posé sur sa tête, en s’agenouillant devant lui en signe de soumission.

ð Tous les pouvoirs du seigneur sont, vis-à-vis du paysan, intimement liés. Il est difficile, historiquement de savoir lequel a précédé les autres (grande variabilité d’une seigneurie à l’autre), et dès que les lignages s’implantent solidement dans un terroir, les seigneurs semblent apparaître comme « naturellement » appelé à diriger la communauté, dépositaire d’une puissance ancestrale qui s’impose à tous.

ð Une relation dominant/dominé au sein de laquelle les bornages sociaux sont très clairs (de nombreux gros paysans, aux XII°-XIII° siècles, possèdent des domaines fonciers aux dimensions d’une seigneurie, qu’ils font mettre en valeur en faire-valoir indirect, vivant comme des seigneurs. Mais la conscience de leur non-appartenance à la classe dirigeante noble reste vive, et ils ne peuvent acquérir de droits politiques).

ð Ces rapports aboutissent à l’exercice d’un véritable pouvoir du seigneur sur ses sujets. Mais pour se maintenir, ce pouvoir doit aussi ménager ceux qui lui sont soumis : ne pas trop exiger, pour ne pas condamner le renouvellement de la force de production, rester dans les bornes du supportable pour éviter les révoltes. L’un des traits du seigneur est aussi sa bonté, sa clémence qui assure la paix et la tranquilité à la communauté (cf. Chronique d’Ardres qui distingue les bons seigneurs respectueux des paysans des mauvais seigneurs tyraniques et trop exigeants), le respect des coutumes judiciaires et fiscales. Car face à ce pouvoir, la communauté tend à se souder dans une forme de « solidarité des dominés » : les prélèvements tendent à écréter les différences entre paysans, le grand mouvement de libération des serfs du XII° s. annule les différences de statut. Enchâtellement, apparition de l’assolement triénal, fixation du cadre villageois tendent à unifier les communautés paysanes, au-delà de leurs différences internes.

ð Avec la fixation des seigneuries, puis la création progressive d’ensembles beaucoup plus vastes et éclatés au XII° siècle, le pouvoir du seigneur s’exprime de moins en moins en terme de relation directe d’homme à homme. La domination seigneuriale devient plus administrative et politique, utilisant des réseaux de fidélités recrutés dans la grande paysannerie et la petite noblesse, qui forment le gros des officiers seigneuriaux représentant le sire dans chaque village (prévôts, viguiers, avec des attributions de plus en plus fiscales).

| |

|

|

|

|

|

|

|

L’Eclatement de l’Empire Carolingien (887-888)

26/11/2006 19:47

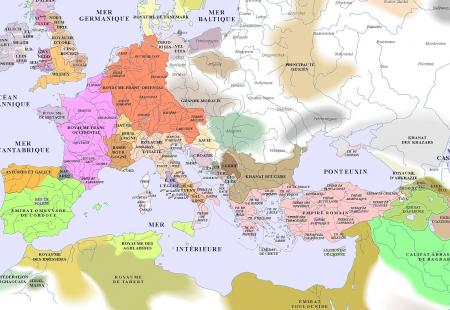

Illustration : l'Europe en 900, un ensemble en voie d'émiettement politique.

Pour commencer, mise en garde : fin de l’empire <> fin de la dynastie carolingienne qui continue à régner en Germanie jusqu’en 911 et en Francie Occidentale jusqu’en 987, en alternance avec les robertiens. La majorité de ceux qui supplantent les Carolingiens au cours du X° siècle (y compris les Capétiens) tirent une large partie de leur légitimité des alliances familiales contractées par leurs ancêtres avec les Carolingiens.

ex. : Baudouin de Flandres, premier grand seigneur à se rendre autonome = petit-fils de Charlemagne.

Bérenger de Frioul, concurrent à la couronne d’Italie = petit-fils de Gisèle, elle-même fille de Louis le Pieux.

Rodolphe de Bourgogne = un Welf, descendant du frère de l’impératrice Judith.

Plus tard au X° siècle, les Robertiens (descendants de Robert le Fort) épousent des princesses de sang carolingien, après avoir été très lié, au IX°, avec le clan des Welfs ; et les Ottoniens qui s’emparent du trône allemand et de l’empire, s’ils n’ont pas de sang carolingien, peuvent au moins se vanter d’avoir eu deux ancêtres féminines mariées à un Carolingien allemand (les épouses de Louis III le Jeune et de Arnulf de Carinthie).

ð Le X° siècle reste profondément carolingien dans ses dirigeants, son idéologie politique, les familles qui tiennent le pouvoir. La véritable différence avec l’âge carolingien “ classique ” des VIII° - IX° siècles est à chercher dans l’émiettement de plus en plus poussé du pouvoir qui débuté en 888 et qui en un siècle, mène de la dernière réunification impériale à la société féodale.

ð Texte à comprendre comme l’amorce d’un processus contre lequel ont lutté en vain les Carolingiens et qui fini par emporter leur pouvoir, même s’ils en restent nominément maître.

L’auteur : Réginon de Prüm = fruit de la renaissance carolingienne à son apogée, élevé dans l’un des plus grands monastères de Germanie, dans l’ancienne Lotharingie, là où l’influence caolingienne a été la plus forte et la plus durable. Imbu des principes d’unité de l’empire et de puissance du pouvoir royal soutenu dans son magistère par l’épiscopat (De Synodalibus Causis et Principibus qui définit les devoirs de l’évêque carolingien et fonde les bases du droit canonique). Mais signe des temps, il est chassé du monastère de Prüm dont il est devenu abbé car les moines n’acceptent plus de suivre les préceptes de la réforme bénédictine.

A partir des années 900, Réginon, retiré à Saint-Martin de Trêves devient le témoins impuissant de la décadence d’un monde dans lequel il ne se reconnaît plus vraiment. Il en rend comte dans sa Chronique, histoire universelle qui du début de l’humanité à 907, retrace la lente décadence du genre humain dont les désastres présents annonce la fin du monde prochaine.=> vision téléologique et eschatologique de l’histoire, dans laquelle l’épisode de l’éclatement de l’empire constitue le “ début de la fin ”.

Le texte : Retrace les grands événements des années 887-888 en deux grandes phases :

· Du 11 novembre 887 au 13 janvier 888, la destitution de Charles III le Gros assure le pouvoir à Arnulf, le fils bâtard de Carloman de Bavière, qui prétend préserver l’unité de l’empire à son profit.

· A partir de la fin janvier 888, la disparition du dernier carolingien légitime permet aux grands de tous les regna de se révolter contre Arnulf qui en fait se désintéresse de tout ce qui n’est pas la Germanie et de choisir leurs propres rois issus de leur rang. L’Italie, moins soumise au pouvoir carolingien, est la première à s’insurger. En Francie et en Bourgogne, des tractations entre les nouveaux souverains et Arnulf assurent leur soumission en principe à Arnulf. Réginon affirme vigoureusement son opposition à ces événements.

Problématique : Comprendre comment, derrière les réticences de Réginon, les événements dont il rend compte reflètent en fait un processus inéluctable de décomposition du pouvoir, qui le remet en adéquation avec les conditions nouvelles de la société.

Plan :

I- L’incapacité impériale :

A-Un empereur plein de bonnes intentions…

B-…mais incapable de gouverner.

C-Un empire qui ne répond plus aux exigences de la réalité.

II- Des princes capables de répondre à des attentes :

A-L’expression des autonomismes…

B-…et la capacité à défendre le royaume…

C-…facteur de l’installation de nouveaux pouvoirs.

III- Un nouveau monde de princes égaux :

A-Les principes : la théorie d’O. Guillot.

B-L’égalité des princes, cause de l’explosion de l’empire, ou Réginon analyste lucide d’une situation complexe.

C-Vers la naissance des principautés territoriales.(noter que Réginon néglige de parler de l’autonomisation contemporraine du comte de Flandres et du duc d’Aquitaine qui a même tenter de se faire proclamer roi).

Conclusion :

Début d’un processus complexe de décomposition du pouvoir, qui en remettant en cause l’autorité des Carolingiens va peu à peu saper celle de leurs successeurs, et donc l’idée même d’autorité royale.

|

Commentaire de gy-r (10/01/2008 20:35) :

c nul !!!!

|

|

Commentaire de reva (19/01/2008 13:48) :

c archi nul oui!! on s'en fou de sa ce ke l'on ve c lé 3 cause de

la chute de l'empire!!

|

|

Commentaire de L\'estudiantin (18/02/2008 11:00) :

Ha, ha, ha, vous êtes d'une connerie rafraîchissante, et comparé au

futur chêne de la connaissance qu'est celui qui a posté cette

dissertation, n'êtes encore que de minables glands...

Merci à celui ( celle ? ) qui a ainsi posté sa dissert' sur les Caros,

il me file un sacré coup de main dans l'optique de mes propres

disserts ( pas le même suejt par contre ).

Bon courage à toi qui est cerné par les incapables.

Cya.

|

|

Commentaire de NTM (19/10/2008 22:33) :

Pouvoir zoomer sur ta carte aurait pu nous aider pauvre merde... C'est

naze.

|

|

Commentaire de Jaime (23/04/2009 12:04) :

Bonne intro qui éclaire les points qui peuvent paraitre obscure.

Cepandant, le plan en 3/3 reste un peulour à mon sens et gagnerai à être un

plan en 3/2 les médiévistes les plus acharnés comprendront que faire un

plan en 3/3 histoire de faire joli n'est pas bien pertinent sur ce

genre de d'oeuvre...

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le traité de Verdun (843)

26/11/2006 19:45

Intro : Les Documents :

Traité de Verdun = l’un des + fameux traité de tte l’histoire, et pourtant, aucune copie ne nous en est parvenue => connu uniquement par sources narratives.

Toutes les annales, chroniques et histoires de l’époque l’évoquent : choix des trois principales.

1- Annales de Saint-Bertin (source retenue ici) : du nom du monastère où était conservée le principal manuscrit.= en fait suite sans interruption des Annales Royales à partir de 830, d’abord rédigée comme celles-ci au palais par des clercs de la Chapelle, puis à partir de 833 par Prudence de Troyes, évêque proche de Louis le Pieux. En 840, Prudence se rallie à Charles le Chauve => AB deviennet annales officielles de Francie Occidentale. Néanmoins, jusqu’à la mort de Prudence en 861, elles gardent un ton assez neutre, malgré un léger a priori en faveur de Charles. Ensuite, avec Hincmar de Reims, elles deviennent une œuvre d’histoire officielle. Prudence, proche de Charles, a pu lui aussi assister aux événements et est donc fiable.

2- Nithard, Historiae Libri IV : Nithard = contemporrain des événements, fidèle de Charles le Chauve auquel celui-ci demande, en 843, de consigner par écrit l’histoire de la succession de Louis le Pieux pour la garder pour la postérité. => une œuvre très polémique, marquée par une opposition de faits et de principe à Lothaire, et donc très partiale (met systématiquement en avant le rôle de Charles et de son allié Louis le Germanique et la perfidie de Lothaire, le frère – ennemi). + un défaut bien involontaire : Nithard est tué au combat en 844 contre les Aquitains, avant d’avoir achevé son œuvre. Il manque donc l’année 843, et cette source très riche et très détaillée n’aborde pas le traité de Verdun lui-même, n’évoquant que sa préparation.

3- Annales de Fulda : rédigées et conservées au monastère de Fulda, fondation de saint Boniface à la limite entre Hesse et Saxe, donc au cœur de la Germanie. Généralement favorable à Louis le Germanique. Mais ici, l’extrait est tellement laconique (comme souvent avant les années 860) qu’il peut apparaître très objectif. Par contre, le moine rédacteur n’était sans doute pas présent sur place et ne doit tenir son récit que d’un témoignage de seconde main.

Une fois cette analyse faite, recouper les sources pour voir ce que chacune apporte, et reconstituer une chronologie des faits :

Juin 842 : rencontre des trois frères à Mâcon et accord autour de l’idée d’un partage équitable du royaume. Trêve jurée.

Eté : retour de chaque frère dans le lot qui lui avait été attribué avant la mort de leur père.

Septembre : Réunion des envoyés des rois à Metz. Charles et Louis à Worms, Lothaire à Thionville. Désaccord sur les conditions de la réunion.

Octobre : Réunion à Saint-Castor de Coblence. On découvre que personne ne connaît précisément les territoires à diviser.

Hiver 842 / 843 : Inventaire du royaume.

843 (sans doute en février – mars) : réalisation du partage : définition par les grands de chaque camp des trois parts égales et attribution des parts. Confirmation de l’accord par serment.

Grands traits communs : rôle des grands, rôle de la foi jurée, difficulté à appréhender la réalité matérielle des territoires à partager. + mise en valeur, tout au long des textes, des structures de négociation et des processus de validation d’accord.

Pbic : Une négociation très longue et complexe qui débouche, après deux ans de guerre de civile, sur un acte de droit international très exceptionnel = création de trois états à partir d’un seul. => étude du déroulement et des étapes de la négociation qui forment le fil conducteur de la réflexion, et au sein desquels il faudra mettre en valeur les grands traits communs définis plus haut.

Type même de textes qui supportent très bien le traitement chronologique (à condition de bien suivre une chronologie reconstruite à partir de tous les doc et pes celle d’un seul d’entre eux).

I- L’accord sur le partage.

A- Des temps troublés :

(2ème et 3ème paragraphes + flèches des invasions sur la carte) : invasions, guerre civile et rivalité entre grands (meurtre de Renaud par Lambert), famines induites par ses séries de combats et de pillage => idée d’une punition divine (tremblement de terre).

B- Un compromis nécessaire :

Entrée dans une phase diplomatique (échange de missi à interpréter comme des ambassadeurs) ce qui sous-entend que l’idée d’un partage entre trois « États » est de fait acceptée (diplomatie concerne relations entre États)

Le texte tait que Lothaire conserve son titre impérial qui lui laisse une prééminence de forme sur ses deux frères (à qui l’auteur est favorable). Mais il doit céder sur l’essentiel : le partage.

II- La mise en œuvre du partage.

A- L’inventaire du royaume :

Envoi de missi à interpréter dans le sens plus classique d’enquêteurs qui établissent un état des revenus et des domaines fiscaux (conservé pour la Rhétie, actuelle Suisse).

Ce qu’il est important de connaître, c’est ce qui fait l’objet du partage. Il importe moins, à l’époque, de connaître les limites territoriales que les villae, d’où l’inventaire ou l’état dont parlent les sources. Ce sont bien ces domaines qui sont partagés en trois parts égales ensuite réparties entre les frères, ce qui explique que par la suite, les lots débordent de part et d’autre des frontières « naturelles » qu’ont tenté d’adopter les négociateurs. + nécessité d’avoir accès au heartland carolingien, qui explique que la part de Louis déborde à l’ouest du Rhin, autour des trois cités rhénanes qui lui sont concédées.

B- Les rois dans leur royaume :

Ex. de Charles qui parcourt son royaume pour y maintenir l’ordre, réduire la rébellion de l’Aquitaine, mais surtout pour se montrer, manifester son pouvoir sur les terres qu’il revendique, les occuper symboliquement (résidence à Quierzy et Saint-Quentin, deux lieux fréquentés par Charlemagne) et s’y assurer des fidélités. => pendant les négociations, les rois continuent à essayer d’affermir leur position.

III- La conclusion du traité et sa forme.

A- Un partage inédit :

Contre la pratique habituelle de partage du pays franc, entre Seine et Rhin, les trois royaumes sont définis par rapports aux regna périphériques (Bavière, Italie, Aquitaine), dans lesquels les rois avaient résidé avant la mort de Louis le Pieux. La vieille distinction Neustrie-Austrasie s’efface définitivement. Les frontières des nouveaux royaumes reflètent aussi les nouvelles frontières linguistiques, entre Roman, Vieil Haut Allemand, Italien et parler de transition. Ce rôle nouveau des langues vernaculaires est également souligné par les serments de Strasbourg (842).

B- Un traité juré ?

Pas de trace écrite du traité amène à se demander si il a été un jour mis par écrit. Les serments auxquels se réfère le texte des Annales de Saint-Bertin pourrait laisser penser que ce n’était qu’un accord oral. D’autant plus qu’elles donnent le texte intégral de tous les autres accords qui interviennent entre les frères dans les années qui suivent et pas de celui-ci qui est le plus important. Le seul qui aurait pu nous en livrer le texte oral était Nithard, qui l’avait fait pour le serment de Strasbourg. Mais il est mort avant d’avoir écrit la partie concernée. Ainsi, plus que l’acte écrit, qu’il est existé ou pas, s’est le serment échangé entre les frères en garantie de son application qui a retenu principalement l’attention des chroniqueurs, ce qui souligne l’importance de la foi jurée dans une société fondée sur la fidélité et la vassalité.

Conclusion : Un traité fondateur, mais dont les contemporains n’ont peut-être pas eu tant que ça conscience de l’importance (traités suivants, qui organisent les rapports entre les frères et créent la fiction d’une unité de l’empire divisée : la confraternitas, semblent avoir beaucoup plus intéressés les hommes de l’époque). Pour eux, il était surtout important comme conclusion d’une guerre civile et fratricide de 13 ans (830 : première révolte de Lothaire contre Louis le Pieux).

En 843, personne ne sait que le partage qui vient de se faire est définitif, et que de lui naîtront la France, l’Allemagne, l’Italie, et les États qui les séparent. Les clercs, surtout, qui sont nos premiers informateurs, sont en général favorables à l’unité de l’empire, et il semble que nombre de contemporains ont cru que celle-ci serait bientôt retrouvée.

| |

|

|

|

|